El NOMADEJADO, el símbolo de la Ciudad de Sevilla

La heráldica hispalense presenta unos elementos originales, que no se contemplan en el mundo de los escudos españoles y europeos. A partir de las conocidas como armas mayores (imagen de San Fernando flanqueado por san Isidoro y san Leandro), a partir del primer tercio del siglo XVI está documentado el origen de otra representación heráldica de Sevilla, tradicionalmente conocidas como armas menores o chicas. Estas consisten en la célebre divisa -recurso utilizado normalmente por los linajes nobles para destacar la importancia de su estirpe agregando “lemas, divisas o gritos de guerra” formados por frases y símbolos, colocados sobre una filacteria fuera del campo del escudo-. En este caso se trata del nomadejado (NO8DO), ingenioso jeroglífico compuesto por la imagen de una madeja flanqueada por las sílabas NO y DO, que la tradición remontaba al siglo XIII como símbolo otorgado por el rey Alfonso X a Sevilla en premio a su fidelidad frente a su hijo D. Sancho. Pero en realidad esta interpretación carece de justificación. En primer lugar, el emblema sevillano no existió físicamente hasta los años 1533-1534. En segundo lugar, en estos años se ejecutó la primera representación conocida, esculpida en piedra en el edificio de las nuevas Casas Capitulares, más concretamente sobre dos cartelas decorativas situadas en el friso del lado sur de la sala capitular baja. Dichas cartelas no reproducen una madeja sino una imagen que parece proceder de la mitología clásica omnipresente en el edificio. Por último, conviene destacar que la anterior es la única representación existente en el primitivo edificio del siglo XVI: las armas de la ciudad labradas en otras zonas sólo ostentan el modelo tradicional del escudo sevillano o imitan a la perfección el campo del sello concejil. Los nomadejados en piedra sobre las ventanas situadas a ambos lados de la puerta del apeadero fueron colocados en 1788.

Ortiz de Zúñiga fue el primero que incluyó el nomadejado en la portada de un libro (Anales, 1677)y Torre Farfán (1671), uno de los primeros que reproducen la divisa hispalense en un grabado interior. Cinco años antes que Ortiz de Zúñiga, el presbítero Fernando de la Torre Farfán publicó en 1671 un magnífico libro con la descripción de los festejos organizados en la Catedral sevillana con motivo de la canonización de San Fernando. Al analizar el monumento efímero de la Magestad del Triunfo, Torre Farfán establece la primera formulación escrita de la divisa sevillana e incluso determina sus esmaltes. Ahora bien, el escudo colocado en la Catedral no fue adoptado simultáneamente por las autoridades municipales: cuando el autor describe la decoración del edificio de la plaza de San Francisco, no menciona más que el escudo tradicional presidido por San Fernando.

A pesar de la contundente afirmación del analista –empresa que desde entonces [1283] puso Sevilla en sus blasones–, los historiadores anteriores a Ortiz de Zúñiga, como Luis Peraza (1535-1536), Juan de Mal Lara (1570), Alonso Morgado (1587), o Rodrigo Caro (1634) ni siquiera nombran o mencionan al nomadejado. Ningún documento de la cancillería de Alfonso X registra la concesión a Sevilla de la significativa empresa y mote para honrarla por su fidelidad. También el historiador y archivero municipal José Gestoso menciona la ausencia del nomadejado en sellos municipales.

Todo parece indicar que estamos ante una deliberada operación para “hispalizar” un original y misterioso símbolo. La autoría real de esta reinvención de la divisa sevillana parece corresponder al ilustre tándem formado por Torre Farfán y Ortiz de Zúñiga. Los dos sabios eruditos –el caballero y el clérigo- tomaron en consideración un símbolo extraño, esculpido en dorada piedra sobre las paredes del lugar desde donde se gobernaba la ciudad y lo transformaron en un auténtico ideograma institucional, en un nuevo emblema alegórico de la ciudad, de diseño fácil y esquemático, que con su sencillez complementaba a la perfección la complejidad iconográfica tanto del sello como del escudo de Sevilla.

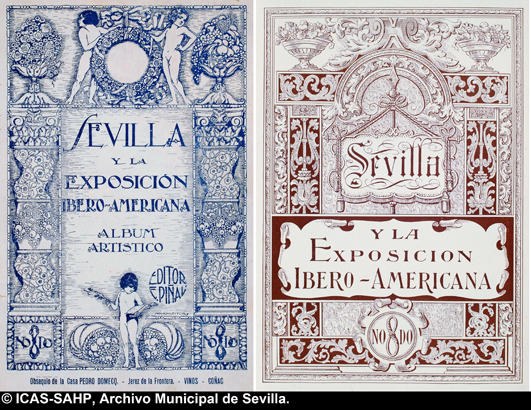

El éxito del nomadejado fue casi inmediato a partir de las últimas décadas del siglo XVII y su uso se generalizó desde entonces en las representaciones simbólicas de Sevilla: la heráldica de la ciudad, y no sólo la municipal, se enriqueció con una divisa pronto omnipresente, que no tardó en representarse sola, independientemente del escudo, mientras que los sellos municipales opusieron una mayor resistencia, si bien acabaron sustituyendo totalmente a los tradicionales. L variedad y calidad de los diseños de los nomadejados desde el siglo XVII a la actualidad es realmente sorprendente. Cientos de interpretaciones de un jeroglífico que desde hace mucho tiempo constituye la representación simbólica más conocida y difundida de la ciudad de Sevilla. Dar a conocer esta riqueza iconográfica, sobre todo en el ámbito documental, ha sido el primer objetivo de esta exposición virtual.

El nomadejado en piedra tiene el sentido de nudo, de atado, si bien puede referir concretamente al conocido como “nudo de Hércules”, símbolo romano del matrimonio, de la unión estable, que en este caso podría interpretarse como metáfora de la unión entre Sevilla y el emperador, entre la monarquía y la ciudad que sirvió de escenario a las bodas entre Carlos V e Isabel de Portugal en 1526. Por otro lado, el mote del emblema –las sílabas NO DO- parece resolverse si las consideramos unidas –NODO-, resultando un sustantivo en latín, derivado de nodus –y no de nudus-, en caso ablativo, para significar literalmente con el nudo o desde el nudo. Al cabo de más de un siglo desde que se esculpió en piedra, el símbolo del nomadejado fue ingeniosamente interpretados en clave sevillana, adaptándolos a una realidad histórica tres siglos más antigua, vinculada al rey Alfonso X, el fundador de la Sevilla cristiana

Para finalizar conviene recordar, a modo de recapitulación final, algunas características especialmente significativas que se desprenden del estudio de los sellos utilizados por el Cabildo municipal hispalense desde el siglo XIII. El análisis del sello concejil hispalense a lo largo de casi siete siglos nos permite poner de manifiesto la tradicional fidelidad sevillana hacia una imagen -la de San Fernando, el rey conquistador, acompañado de San Isidoro y San Leandro- que desde sus orígenes medievales fue adoptada de forma incontestable para representar a la ciudad hispalense. Sólo en un momento ya muy tardío, nunca antes de las primeras décadas del siglo XIX, el sello de validación incorporó el nomadejado en su campo, con tal fortuna que en pocos años sustituyó totalmente a los motivos iconográficos tradicionales. En cambio, desde el siglo XVII el nomadejado se pudo incorporar sin grandes problemas –junto con otros elementos ornamentales o secundarios– al escudo de la ciudad. El escudo es por naturaleza más dado a las variaciones del gusto artístico, mientras que el sello pertenece al mundo del documento, de la comunicación restringida y limitada, favorable a la utilización de modelos canonizados poco dados a las interpretaciones y los cambios. Como sugiere Faustino Menéndez Pidal, el valor del sello como documento histórico, en el más amplio sentido, reside evidentemente en sus causas humanas, en el reflejo de sí misma que deja la sociedad que lo crea y lo usa.